Im Oktober 2022 veröffentlichte das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB an der Humboldt Universität Berlin) im Auftrag der Kultusministerkonferenz aktuelle Zahlen zu den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten von Grundschulkindern am Ende der Klasse 4 (IQB – IQB-Bildungstrends: Nationales Bildungsmonitoring auf Basis der Bildungsstandards der KMK (hu-berlin.de) 1Stanat, P. Schipolowski, S., Schneider, R., Sachse, K., Weirich, S. & Henschel, S. (Hrsg.) (2022). IQB-Bildungstrend 2021. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Abgerufen 24.10.2022 von https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2021/Bericht/:

Im Jahr 2021 erreichten demnach bundesweit 18,8% der Kinder die Mindeststandards im Lesen und 30,4% in der Rechtschreibung nicht. Für das Land NRW lagen die Zahlen noch darüber: 21,6% bzw. 32,6% der Kinder sind am Ende der Klasse 4 nicht in der Lage, die erwarteten Anforderungen im Lesen bzw. Rechtschreiben zu erfüllen.

Hinweise auf Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens

Während die meisten Kinder die Entwicklungsaufgabe „Schriftspracherwerb“ weitgehend problemlos bewältigen, stellt das Lesenlernen für eine nicht unerhebliche Anzahl an Kindern eine besondere Herausforderung dar. Viele dieser Kinder benötigen frühestmöglich intensive, fokussierte und systematische Unterstützungsmaßnahmen im Unterricht. Damit soll verhindert werden, dass sich die unterschiedlichen Schwierigkeiten im Leseerwerb zu Störungen entwickeln und dadurch den Bildungsverlauf insgesamt negativ beeinflussen.

Früh erkennbare Auffälligkeiten sind:

- Schwierigkeiten, sich die Buchstaben-Laut-Zuordnung zu merken

- Eingeschränkte phonologische Bewusstheit

- Schwierigkeiten bei der Lautsynthese

- Schwierigkeiten bei der Silbensynthese

- Zögerliche Automatisierung der Worterkennung

Konsequenzen für die Diagnostik & Förderung

Eine wichtige Frage im Hinblick auf die Lesediagnostik ist zunächst, woran erkannt werden kann, dass ein Kind möglicherweise Schwierigkeiten im Leselernprozess aufweist. Diesbezüglich müssen geeignete Verfahren und Herangehensweisen ausgewählt werden. Eine erste Basis bilden häufig strukturierte Beobachtungen aller Schülerinnen und Schüler, die von der Lehrkraft kontinuierlich in den Unterricht eingebaut werden können. Sie sind eine wichtige Grundlage für die zielführende Gestaltung von Unterricht und Fördermaßnahmen.

Als Einstieg ist die grundlegende Beobachtung des Leseerwerbs aller Kinder einer Klasse mittels informeller Verfahren wie Checklisten oder lautem Vorlesen in Einzelsettings notwendig.

Für eine vertiefende Überprüfung der Lesefähigkeiten bieten sich hierauf aufbauend Klassenscreenings an, da sie standardisiert, aber dennoch ressourcensparend sind. Einzelne Schülerinnen und Schüler, deren Ergebnisse im Screening auffällig waren, müssen nun mittels gezielter standardisierter Einzeltestungen diagnostiziert werden.

Hiervon abgeleitet können zielgenaue individuelle Fördermaßnahmen eingeleitet werden, die methodisch-didaktisch in den Unterricht integriert werden, z.B. ein Leseflüssigkeitstraining.

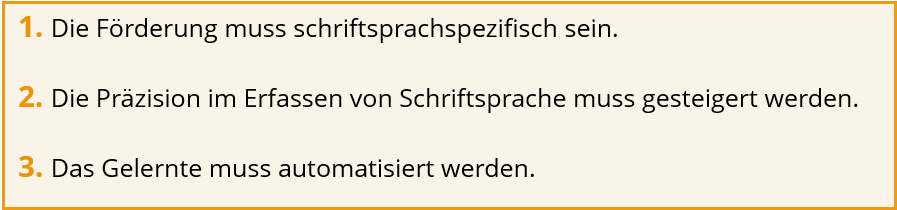

In jedem Fall muss die Gesamtsituation des Kindes berücksichtigt werden. Bei der Förderung von Kindern mit Leseschwierigkeiten gelten folgende, beinahe selbstverständlich erscheinende Grundsätze uneingeschränkt:

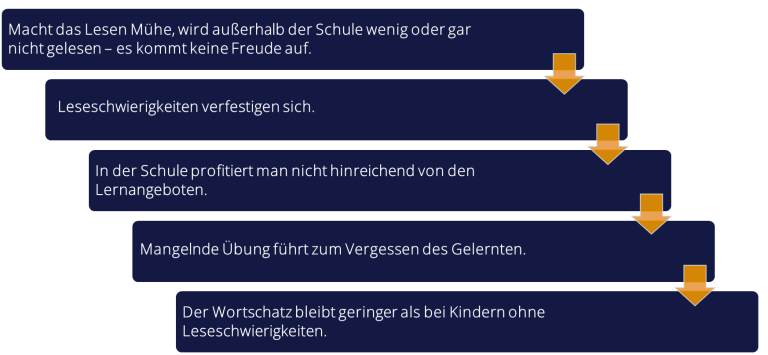

Kinder mit Schwierigkeiten geraten leicht in einen bedenklichen Teufelskreis:

Um zu verhindern, dass Kinder, denen das Lesen Mühe macht, schnell in eine Abwärtsspirale sich anhäufender und selbst verstärkender Misserfolgserfahrungen geraten, ist es wichtig, ihnen schnell nachhaltige Erfolge zu vermitteln. Dabei kommt es darauf an, die richtige Passung zwischen Anforderungen und Leistungsmöglichkeiten zu finden. In der Schulklasse ist insbesondere Freiarbeitsmaterial dazu geeignet, Kinder in regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsphasen geeignete Übungen selbst wählen zu lassen.

Kinder mit Schwierigkeiten im Leseerwerb benötigen so früh wie möglich intensive, fokussierte und systematische unterrichtliche Unterstützungsmaßnahmen. Hierbei kann insbesondere die Förderung der phonologischen Bewusstheit einen wichtigen Förderfokus. Wenn die Benennung von Buchstaben verlangsamt ist, ist die Förderung der Graphem-Phonem-Korrespondenz sinnvoll. Ebenfalls sollte das phonologische Rekodieren bei Kindern mit Schwierigkeiten im Lesenlernen gezielt gefördert werden. Grundlage dafür ist die Automatisierung der Worterkennung.

Quellen

-

1

Stanat, P. Schipolowski, S., Schneider, R., Sachse, K., Weirich, S. & Henschel, S. (Hrsg.) (2022). IQB-Bildungstrend 2021. Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich. Abgerufen 24.10.2022 von https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2021/Bericht/