Die Diagnostik von Lesefertigkeiten ist eine wichtige Aufgabe im Kontext der sprachlichen Förderung von Grundschulkindern. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Diagnostik stellen die Basis für individuelle Fördermaßnahmen dar.

Die Lesekompetenz von einzelnen Kindern unterscheidet sich in jeder Klassenstufe sehr stark. Dabei spielen nicht nur die individuellen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler eine Rolle, sondern auch ihr soziales Umfeld und ihre Vorerfahrungen mit dem Lesen. Diesen Bedarfen und Niveaustufen gerecht zu werden, ist eine wichtige und herausfordernde Aufgabe im Anfangsunterricht der Grundschule.

Je früher Schwierigkeiten oder Störungen der Lesekompetenz festgestellt werden, desto früher können Fördermaßnahmen und Unterstützungsangebote greifen. Deshalb ist eine strukturierte und regelmäßige Diagnostik der Lesefertigkeiten unerlässlich. Mittlerweile können Lehrkräfte auf vielfältige Diagnostikverfahren zur Erfassung der Lesekompetenz zurückgreifen. 1Lüdtke, U. & Kallmeyer, K. (2007). Kritische Analyse ausgewählter Sprachstandserhebungsverfahren für Kinder vor Schuleintritt aus Sicht der Linguistik, Diagnostik und Mehrsprachigkeitsforschung. Die Sprachheilarbeit, 52(6), 261–278.

Mayer, A. (2021): Diagnostische Handlungsmöglichkeiten bei Sprachverständnisstörungen. Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis 10, 232-241.

Lenhard, W. (2019). Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen – Diagnostik – Förderung. In Lehren und Lernen (2., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

Sprachdiagnostische Felder in der (Grund-)Schule

Im Kontext der sprachlichen Entwicklung von Kindern beschäftigt sich die Sprachdiagnostik im schulischen (Anfangs-)Unterricht mit verschiedenen Aspekten von Sprache.

Die Lesefertigkeiten werden dabei stark von den anderen Aspekten beeinflusst, weshalb viele Diagnostikverfahren zu Teilfertigkeiten der Lesekompetenz auch Fähigkeiten wie die Phonologische Bewusstheit oder den Wortschatz abfragen. 2Wildemann, A. & Merkert, A. (2020). Sprachdiagnose, Sprachförderung und Sprachbildung in der Grundschule. Klett Kallmeyer.

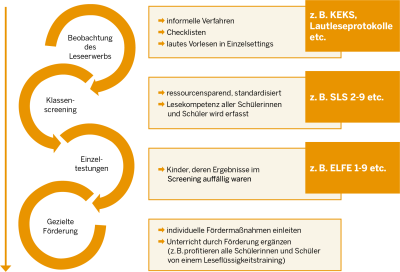

Diagnostische Verfahren und Formen

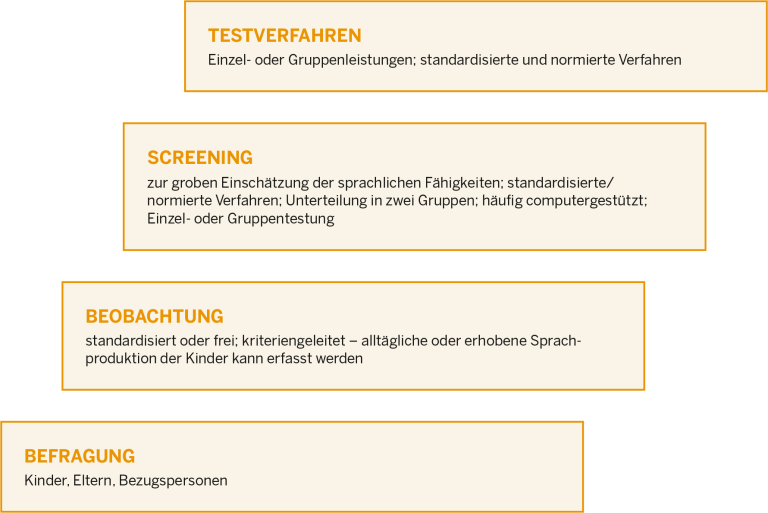

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lesekompetenz (bzw. allgemein die Sprachkompetenz) von Schülerinnen und Schülern festzustellen. In der Regel kombinieren Lehrkräfte die verschiedenen Verfahrensarten, um ein umfassendes Verständnis von den verschiedenen Teilfertigkeiten der Lesekompetenz zu bekommen. Dabei greifen sie auf Befragungen, Beobachtungen, Profilanalysen, Screening- und Testverfahren zurück.

Jede Verfahrensart eignet sich für unterschiedliche Settings im Unterrichtsalltag bzw. in der didaktischen Gestaltung der Lernumgebung.

Nicht nur in der allgemeinen Erfassung von sprachlichen Fähigkeiten mittels Sprachstandserhebungen werden die unterschiedlichen Verfahrensarten angewendet, sondern auch im spezifischen Feld der Lesediagnostik. 3Jeuk, S. & Settinieri, J. (Hrsg.) (2019): Sprachdiagnostik Deutsch als Zweitsprache. Ein Handbuch. Berlin, Boston: de Gruyter (DaZ-Handbücher).

Formen der Lesediagnostik

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen informellen und formellen Verfahren der Sprachdiagnostik. Informelle Verfahren sind spontan, nicht strukturiert und nicht wissenschaftlich geprüft. Sie sind nicht standardisiert. Dazu gehören z.B. Beobachtungen im Unterricht oder die tägliche Kontrolle der Hausaufgaben. Im schulischen Alltag werden häufig informelle, unstrukturierte Vorgehensweisen angewendet, da sie sich leicht in den Ablauf integrieren lassen. 4Lenhard, W. (2019). Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung. Stuttgart: Kohlhammer.

Souvignier, E. (2017). Diagnostik von Leseverstehensleistungen. In J. Fay (Hrsg.), (Schrift-) Sprachdiagnostik heute: Theoretisch fundiert, inderdisziplinär, prozessorientiert und praxistauglich (S. 149–163). Schneider Verlag Hohengehren GmbH. Dazu gehören beispielsweise Beobachtungen Beobachtung

(auch Lernbeobachtung) (Lern-)Beobachtung ist ein pädagogisches Verfahren, das der Lehrperson Einblick über die individuellen Lernstände..

.

Beispiele für informelle Formen der Diagnostik

Spontane Beobachtungen im Unterricht

Lautes Vorlesen im Einzel- oder Gruppenkontext

Beispiele für semiformelle Formen der Diagnostik

Diagnostische Gespräche

Beispiele für formelle Formen der Diagnostik

Formelle Verfahren sind klar strukturierte, geplante und standardisierte (also durch eine Evaluation abgesicherte und den GütekriterienGütekriterien

Die Gütekriterien „Objektivität, Validität, Reliabilität“ werden in der Klassischen Testtheorie angewendet, um Daten oder Instrumente..

entsprechende) Verfahren. Sie liegen beispielsweise in Form eines Tests

oder eines Screenings Screening

Ein Screening ist ein Verfahren vornehmlich zur Identifikation möglicher Entwicklungsrisiken bei Kindern, z.B. einer Lese-Rechtschreib-Störung...

vor. 5Wildemann, A. & Merkert, A. (2020). Sprachdiagnose, Sprachförderung und Sprachbildung in der Grundschule. Klett Kallmeyer.

Teilfertigkeiten der Lesekompetenz in der Diagnostik

Mittels der Diagnostikverfahren können unterschiedliche Fertigkeiten der Lesekompetenz von Kindern erfasst werden. So können beispielsweise die Leseflüssigkeit oder das Leseverständnis untersucht werden. Die Lehrkraft wählt ein geeignetes Verfahren aus, um die gewünschten Erkenntnisse über den Leseerwerb der einzelnen Schülerinnen und Schüler gewinnen zu können.

Ziel der Diagnostik von Lesefertigkeiten ist zum einen, die individuelle Lesekompetenz der Kinder im Blick zu behalten und zum anderen, dass die Ergebnisse eines Diagnostikverfahrens in der Gestaltung von Förderung und Unterricht aufgegriffen und berücksichtigt werden.

Erfassung von hierarchiehohen und hierarchieniedrigen Prozessen der Lesekompetenz

Die Lesediagnostikverfahren beziehen sich meistens entweder auf Hierarchiehohe ProzesseHierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse

Hierarchieniedrige ProzesseDie hierarchieniedrigen Prozesse der Lesekompetenz sind Teil der Leseverstehensleistung. Sie umfassen das Rekodieren und..

(das Leseverständnis) oder auf Hierarchieniedrige Prozesse

(die Leseflüssigkeit).

Die Leseflüssigkeit umfasst folgende Teilfertigkeiten: Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, Automatisierung von Worterkennungsprozessen (Rekodieren und Dekodieren

) sowie die ProsodieProsodie

Die Prosodie beschreibt Ausdrucksmerkmale von Sprache. Als prosodische Eigenschaften gelten alle Merkmale oberhalb der Phonemebene,..

beim lauten Lesen. Das Leseverständnis erfordert vor allem die Herstellung einer globalen Kohärenz

innerhalb des Textes. Es knüpft an das Vorwissen der lesenden Personen an. Texte können bei einem voll entwickelten Leseverständnis mithilfe von Lesestrategien sinnentnehmend gelesen werden.

Einige Verfahren beziehen auch Vorläuferfähigkeiten wie die phonologische BewusstheitPhonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit wird unterteilt in die Bewusstheit ... im weiteren Sinne: die Fähigkeiten, Silben..

oder die Benennungsgeschwindigkeit mit ein.

Beim sinnentnehmenden Lesen wird ein mentales Modell des Textes erstellt. Die einzelnen Bestandteile des Leseverstehensprozess sind von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht und in Modellen dargestellt worden.

Eines der aktuell vielfach verwendeten Modelle ist das Situationsmodell nach KintschSituationsmodell nach Kintsch

Das Situationsmodell nach Kintsch beschreibt den Prozess des Leseverstehens. Es basiert auf der These, dass..

und van Dijk. 6Kintsch, W., & van Dijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85(5), 363–394. Kintsch, W. (1998). Comprehension: A paradigm for cognition. New York: Cambridge Universität Press. Die unterschiedlichen Aspekte werden hier in Bezug gesetzt, da man davon ausgehen kann, dass sich die Teilfertigkeiten und -prozesse gegenseitig bedingen und beeinflussen.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Teilfertigkeiten der Lesekompetenz mittels standardisierter und nicht-standardisierter Verfahren zu überprüfen. Dabei unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der geprüften Kompetenzen, aber auch bezüglich der Durchführungs- und Auswertungsdauer. Einige Verfahren sind als Gruppentestungen einsetzbar, andere müssen in Einzelsettings durchgeführt werden, da sie beispielsweise das laute Lesen erfordern.

Herausforderungen im Bereich des Lesens diagnostizieren

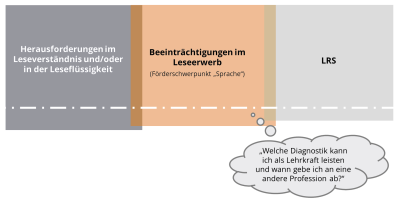

Im Kontext der Diagnostik von Lesefertigkeiten geht es unter anderem auch darum, Förderbedarfe wie z.B. LRS erkennen zu können bzw. Hinweise auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zu geben.

Dabei sollte unterschieden werden, ob ein Kind eine tatsächliche LRS, eine Beeinträchtigung im Leseerwerb (z.B. im Förderschwerpunkt „Sprache“) oder eine Herausforderung aufweist.

Möglicherweise müssen weitere Verfahren angewendet und eine multiprofessionelle Zusammenarbeit initiiert werden (bspw. mit Psychologinnen oder Psychologen, Logopädinnen und Logopäden etc.).

Sie finden in der folgenden Checkliste konkrete Beobachtungsparameter sowie Erscheinungsbilder, die Aufschluss geben können, ob bei einem Kind möglicherweise eine Herausforderung im Leseerwerb vorliegt.

TALC-DIRA

Tools for Analyzing Language and Communication – Data Integrated Reading Assessment

Im Rahmen der Fachoffensive Deutsch wird an der Leibniz Universität ein digitales Tool entwickelt. Das Tool wird in Kooperation mit dem Projekt TALC entstehen. Es soll Lehrkräften die Möglichkeit bieten, Lesekompetenzen automatisiert zu erfassen.

Quellen

-

1

Lüdtke, U. & Kallmeyer, K. (2007). Kritische Analyse ausgewählter Sprachstandserhebungsverfahren für Kinder vor Schuleintritt aus Sicht der Linguistik, Diagnostik und Mehrsprachigkeitsforschung. Die Sprachheilarbeit, 52(6), 261–278.

Mayer, A. (2021): Diagnostische Handlungsmöglichkeiten bei Sprachverständnisstörungen. Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis 10, 232-241.

Lenhard, W. (2019). Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen – Diagnostik – Förderung. In Lehren und Lernen (2., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer. - 2

- 3

-

4

Lenhard, W. (2019). Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung. Stuttgart: Kohlhammer.

Souvignier, E. (2017). Diagnostik von Leseverstehensleistungen. In J. Fay (Hrsg.), (Schrift-) Sprachdiagnostik heute: Theoretisch fundiert, inderdisziplinär, prozessorientiert und praxistauglich (S. 149–163). Schneider Verlag Hohengehren GmbH. - 5

- 6