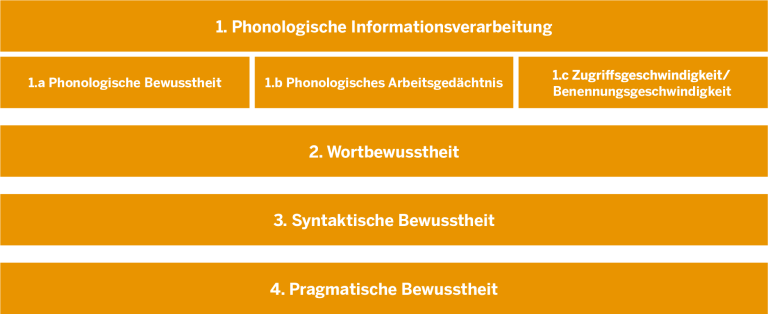

Die Lesekompetenz von Kindern setzt sich aus vielen verschiedenen Teilfertigkeiten zusammen. Das sinnentnehmende Lesen stellt dabei das oberste Ziel des Leseunterrichts in der Grundschule dar. Um den Kindern das sinnentnehmende Lesen zu ermöglichen, müssen allerdings alle Teilfertigkeiten der Lesekompetenz umfassend und fortführend überprüft und gefördert werden. Kognitive Voraussetzungen, Mehrsprachigkeit, aber auch mögliche Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten im (Schrift-)Spracherwerb sowie spezifische Vorläuferfähigkeiten (z. B. die phonologische Informationsverarbeitung, Wortbewusstheit oder syntaktische sowie pragmatische Bewusstheit) beeinflussen das individuelle Lesenlernen der Kinder.

Fördermethoden und -ansätze sollten deshalb alle Teilfertigkeiten berücksichtigen.

Förderung der Lesekompetenz

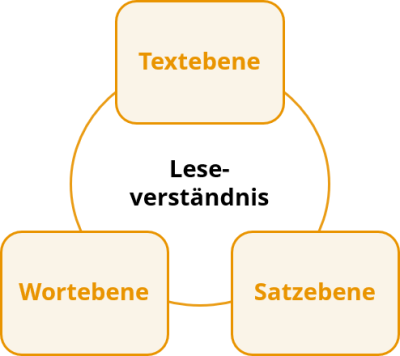

Die einzelnen Teilfertigkeiten der Lesekompetenz beeinflussen sich gegenseitig und greifen ineinander. Man spricht auch vom interaktionistischen Ansatz des Leseverstehens Situationsmodell nach Kintsch

Das Situationsmodell nach Kintsch beschreibt den Prozess des Leseverstehens. Es basiert auf der These, dass..

. 1Christmann, U. & Groeben, N. (1999). Psychologie des Lesens. In B. Franzmann & G. Jäger (Hrsg.), Handbuch Lesen (S. 145-223). Saur. 2Richter, T. & Christmann, U. (2002). Lesekompetenz. Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen, (S. 25-58). Weinheim. Aus diesem Grund sollten im Unterricht verschiedene Methoden der Leseförderung zum Einsatz kommen, um die Kinder in den jeweiligen Teilfertigkeiten zu unterstützen. 3Mayer, A. (2022). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. (4. Aufl.) Reinhardt. Beispielsweise ein Wechsel zwischen Laut- und Leiseleseverfahren oder Übungen auf Wort-, Satz- und Textebene.

I. Vorläuferfähigkeiten

II. Graphem-Phonem-Korrespondenz

III. Phonologisches Rekodieren

IV. Automatisierung

V. Sinnentnehmendes Lesen

Begriffsklärungen

Für den Erwerb der Lesekompetenz spielen verschiedene linguistische Teilaspekte eine zentrale Rolle.

Phoneme

Phone

Grapheme

Förderung der Vorläuferfähigkeiten

Die Förderung der Vorläuferfähigkeiten ist eine zentrale Grundvoraussetzung für den Schriftspracherwerb von Kindern. Im Lehrplan Deutsch in Nordrhein-Westfalen werden folgende Fähigkeiten als relevant für die Förderung beschrieben:

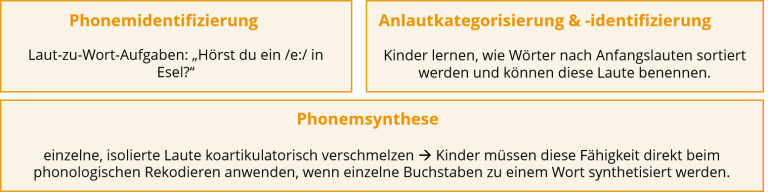

Besonders relevant ist dabei das Erlernen der Phonemanalyse und -synthese – im Mittelpunkt der phonologischen Basisfähigkeiten steht die Phonembewusstheit.

Methoden zur Förderung

- Lautidentifizierung

- Phonemsynthese

- Phonemsegmentation

- Emotionsspiele

- Reim-Memory

- Reisemitbringsel

Förderung der Graphem-Phonem-Korrespondenz

Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der lautlichen Sprache. Grapheme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden schriftlichen Einheiten. Die Zuordnung von Graphemen zu Phonemen ist willkürlich (arbiträr), sie folgt keinem Muster. Die Kinder müssen erlernen, dass die lautliche Realisierung nicht mit der optischen Realisierung des Buchstabens korrespondiert.

Die Automatisierung der Graphem-Phonem-Korrespondenz ist eine wichtige Fähigkeit für den Erwerb von Leseleistungen.

Was muss das Kind lernen?

- Unterschied zwischen: <k> und <g>

- Der Buchstabe <i> kann lautlich auf zwei Wegen realisiert werden: /i:/ und /l/

Methoden zur Förderung

- Buchstabenanalyse

- Buchstabenbingo

- Buchstabenwürfel

Förderung des phonologischen Rekodierens

Kinder werden im deutschsprachigen Raum vor allem über das alphabetische Prinzip der Schriftsprache an das Lesen herangeführt. Sie erlernen die Phonem-Graphem-Korrespondenzen und in diesem Zusammenhang auch die indirekte Lesestrategie des phonologischen Rekodierens.

Das Kind gleicht das visuell sichtbare Wort bzw. dessen Buchstaben mit dem eigenen Graphemspeicher ab und überprüft anschließend, ob es die entsprechenden lautlichen Realisierungen (Phoneme) ebenfalls zuordnen kann. Wenn das phonologische Rekodieren nicht automatisiert wird, fällt das sinnentnehmende Lesen sehr viel schwerer.

Methoden zur Förderung

- Silben lesen mit Bienen

- Silben schwingen

- Silbenpuzzle

Eine Verbesserung der Worterkennung führt in vielen Fällen zu einem verbesserten Leseverständnis. 4vgl. Seifert, Susanne, Paleczek, Lisa, & Gasteiger-Klicpera, Barbara. (2020). Rezeptive Wortschatzleistungen in der Grundschule. Unterschiede zwischen Kindern mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache. https://doi.org/10.25656/01:18334

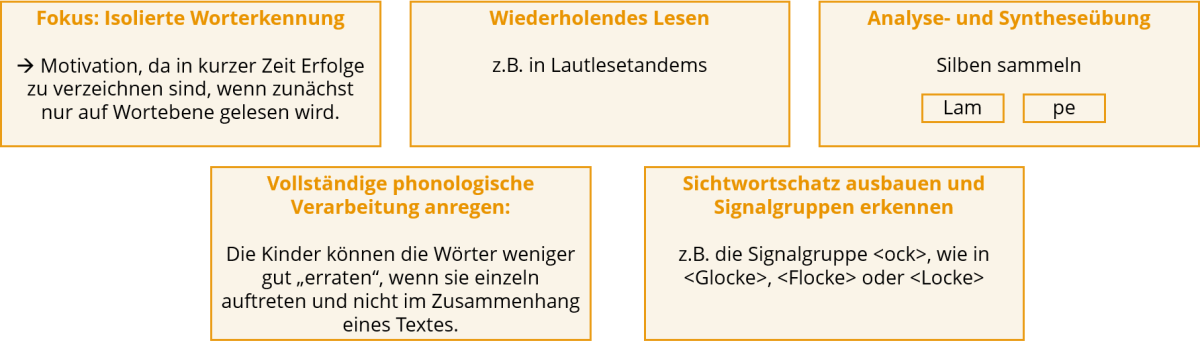

Förderung der automatisierten Worterkennung

Kinder müssen die Worterkennung ausreichend automatisiert haben, um sinnentnehmendes Lesen zu ermöglichen. Vielfältige Leseerfahrungen reichen normalerweise aus, um die graphemische und orthographische Darstellung eines Wortes zu speichern.

Wenn eine Leserin oder ein Leser allerdings viele oder alle kognitiven Kapazitäten auf die Identifizierung von Worten lenken muss, bleiben weniger Kapazitäten für die sprachliche Entschlüsselung (das Dekodieren) übrig.

Prinzipien der Förderung

Methoden zur Förderung

- Finde mich

- Schnipp Schnapp

- Signalgruppenwürfel

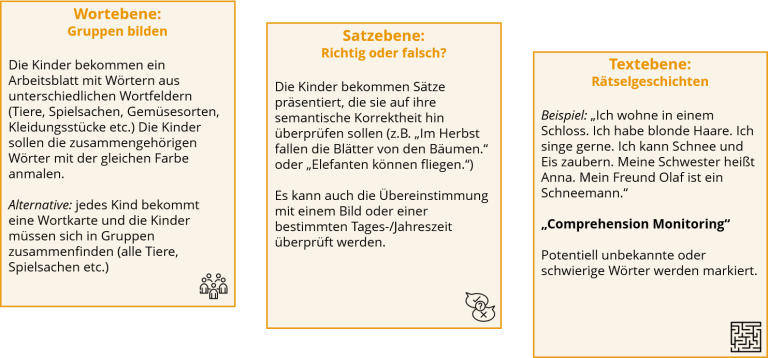

Förderung des sinnentnehmenden Lesens

Das sinnentnehmende Lesen ist für Kinder – besonders auch für Kinder mit Herausforderungen im Schriftspracherwerb, aber auch für mehrsprachige Kinder – eine komplexe Fähigkeit, die viele grundlegende Fertigkeiten fordert. Das sinnentnehmende Lesen zählt zu den hierarchiehohen Prozessen der Lesekompetenz.

Die Automatisierung der Wortkennung ist dabei beispielsweise eine zentrale Fertigkeit: das Wortverständnis und die Fähigkeit des Dekodierens und Rekodierens sind besonders wichtig. Das Leseverständnis erfolgt auf drei verschiedenen Ebenen: Wort, Satz und Text. Eine Förderung sollte möglichst alle drei Ebenen im Blick behalten (vgl. Mayer, 2022).

Grundlegende Förderbereiche

- Lexikalische Fertigkeiten (Wortebene)

- Grammatische Strukturen (Wort- und Satzebene)

- Leseverständnis im engeren Sinne (Wort- und Satzebene)

- Leseverständnis auf Textebene

Kinder sollten beispielsweise unterschiedliche Satzkonstruktionen (z. B. Nebensätze) oder auch Passivformulierungen kennen. Eine mögliche Überprüfung des Leseverständnisses im engeren Sinne kann durch eine Wort-Bild-Kombination, welche die Kinder auf Ihre Korrektheit überprüfen müssen, passieren.

Methoden zur Förderung

- Lesekarussell

- Sätze zum Ausagieren

Weiterführende Informationen zur gezielten Unterstützung des Leselernprozesses finden Sie in Kapitel 5 der Handreichung ‚Lesekompetenz gezielt fördern – Leseschwierigkeiten vermeiden‘:

Quellen

- 1

- 2

- 3

-

4

vgl. Seifert, Susanne, Paleczek, Lisa, & Gasteiger-Klicpera, Barbara. (2020). Rezeptive Wortschatzleistungen in der Grundschule. Unterschiede zwischen Kindern mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache. https://doi.org/10.25656/01:18334